摘要:在唐代,两蕃被用以指代两个关系密切的民族,有西北两蕃、辽东两蕃和辽西两蕃之分。但通常情况下,两蕃专指生活在辽西地区的奚与契丹。“两蕃”一词在实质上代表着奚与契丹不断融合,并趋于形成一个民族共同体的历史进程。奚与契丹在民族共同体发展上经历了由合而分到再合的曲折过程。在该过程中,二者历经了三次族属认同的调整。每次族属认同调整都与其民族共同体发展密切相关。民族共同体的发展需要二者适时地调整族属认同感,而族属认同又制约了民族共同体发展的方向,尤其是隋唐时期开始出现的“祖系炎黄”的认同构建,对于两蕃最终融入中华民族“多元一体”格局影响巨大。

关键词:两蕃 族属认同 中华民族 多元一体 融合

4世纪上半叶,奚与契丹作为东部鲜卑宇文部的“遗落者”登上历史舞台。4世纪下半叶,二者先后自号“库莫奚”与“契丹”。从其自号看,奚与契丹的族源并非宇文部,可能另有他者。宇文部仅是其走上民族共同体独立发展道路之前所依附者,并且在依附宇文部期间奚与契丹实为一体,在逃匿于松漠之间后方分裂为二。至唐代,二者“递为表里”,被称为“两蕃”。“两蕃”一词虽为奚与契丹之合称,但“它实质上代表着这两个族群之间的不断融合,并趋向形成一个新的共同体的历史进程”。

纵观奚与契丹的发展历史,二者在民族共同体演进上经历了由合而分到再合的曲折过程。这一过程与两蕃族属认同的构建密切相关,同时也展示出了两蕃最终融入中华民族“多元一体”格局的基本史实。

一、两蕃的界定

“两蕃”一词在唐宋文献中多次出现,并且指代不同的民族。大致有以下三种情况。

一是指西北两蕃。史籍中有此两蕃的明确记载。如《旧唐书》载:“开元、天宝之间,控御西北两蕃,唯朔方、河西、陇右三节度而已,犹虑权分势散,或使兼而领之。中兴已来,未遑外讨,侨隶四镇于安定,权附陇右于扶风,所当西北两蕃,亦朔方、泾原、陇右、河东节度而已,关东戍卒,至则属焉。”又如《相国义阳郡王李公墓志铭》载:“其后怀恩父子皆败,朔方有众,洎西北两蕃,望子仪而顿伏,皆如公策。”《新唐书》:“即诏行俭册送波斯王子,并安抚大食,若道两蕃者。”所云者亦指西北两蕃。西北“两蕃”具体指代哪两个民族,胡三省认为:“若开元、天宝以来,西则吐蕃,北则突厥。中兴以来,所谓两蕃,西则吐蕃,北则回纥。”可知西北两蕃指代的民族前后有所变化。

二是指辽东两蕃。此“两蕃”有时指的是百济与高丽。如《命张俭等征高丽诏》载:“百济、高丽,恃其僻远,每动兵甲,侵逼新罗。……朕情深愍念,爰命使者,诏彼两蕃,戢兵敦好。” 有时则指新罗与渤海。如《旧唐书》载:“平卢军新加押新罗、渤海两蕃使,赐印一面,许置巡官一人。”

三是指辽西两蕃,即奚与契丹。如《通典》载:“八年冬,御史大夫王晙为朔方大总管,奏请西征拔悉密,东发奚、契丹两蕃,期以明年秋初,引朔方兵数道俱入,掩突厥衙帐于稽落河上。”《旧唐书》载:“辛巳,以权知幽州卢龙军府事刘济为幽州长史、兼御史大夫、幽州卢龙节度观察、押奚契丹两蕃等使。”

上述引文中的“两蕃”具有广义属性。它通常被置于两个民族名称后面,具有“两个蕃国(或蕃邦)”之义。如将新罗、渤海并称“两蕃”时,则在其前缀上“新罗”“渤海”的字样。如若未加此前缀,也定是前文中已出现“新罗”“渤海”,后文才会顺理成章地称其为两蕃。除了前缀族名外,有时缀以方位词,如吐蕃与突厥或吐蕃与回纥被称为“西北两蕃”。文献记载中又有“二蕃”一词。《旧唐书》载:“行俭建议曰:‘吐蕃叛换,干戈未息,敬玄、审礼,失律丧元,安可更为西方生事?今波斯王身没,其子泥涅师师充质在京,望差使往波斯册立,即路由二蕃部落,便宜从事,必可有功。’”与《新唐书》所载“即诏行俭册送波斯王子,并安抚大食,若道两蕃者”,为同一事。可见,“两蕃”与“二蕃”可通用。理论上讲,“两蕃”之前可以加缀任何两个民族的名称,只要它们之间有所关联即可。“两蕃”与两者、二者义同,并无深刻的含义。

然“两蕃”尚有狭义之内涵。唐人在提及奚与契丹时,有时直接以“两蕃”称之,不再于其前缀上“奚”与“契丹”的字样。换言之,当史籍中仅出现“两蕃”一词时,它所指代的民族通常就是奚与契丹。如《通典》载:“小杀等曰:‘两蕃亦蒙赐姓,犹得尚公主,但依此例,有何不可?’”《旧唐书》载:“二十年,张守珪为幽州节度,禄山盗羊事觉,守珪剥坐,欲棒杀之,大呼曰:‘大夫不欲灭两蕃耶?何为打杀禄山!’”《新唐书》载:“俄转幽州都督,绥怀两蕃,将举落内属。”三则引文中的“两蕃”皆指奚与契丹。在皇帝的诏令等正式的官方文书中,也常以“两蕃”代指奚与契丹。如唐玄宗《敕奚都督李归国书》中曰:“朕比闻突厥欲灭卿两蕃,先敕守珪严为防护。”《答张九龄贺东北屡捷批》曰:“东归两蕃,不孤含育。”《答张九龄贺破突厥批》曰:“两蕃归我,因用御边,北虏猖狂,欲有亲率。”此乃狭义之“两蕃”。

在唐代众多民族中,唯有奚与契丹被直接以“两蕃”称之。故胡三省曰:“唐谓奚、契丹为两蕃。”其他被称为“两蕃”者,皆前缀族名或方位名称以示区别。如西北地区的两蕃,须前缀“西北”二字。“言西北两蕃者,以别奚、契丹两蕃”。这似乎意味着在唐人的观念中,“两蕃”成了奚与契丹的代名词。奚与契丹之所以能够被专称为“两蕃”,与它们之间存在着一种近似于二位一体的密切关系有关。唐玄宗《敕幽州节度张守珪书》曰:“两蕃自昔,辅车相依,奚既破伤,殆无遗噍,契丹孤弱,何能自全?”《旧唐书》则曰:“两国常递为表里,号曰‘两蕃’。”从中可窥一斑。

本文研究对象即为狭义的“两蕃”。虽然“两蕃”的确是奚与契丹的一个合称,但其内涵绝非这么简单和浅显。“两蕃”实际上代表着奚与契丹是一个文化上的共同体,乃至是一个正在形成中的民族共同体。下面拟从客观文化特征和主观认同两个方面对“两蕃”进行界定。

关于民族的含义,学术界争论不休,也产生了很多种界定。近现代中国学术界对于民族的界定,通常以客观文化特征为标准进行界定。20世纪中叶,西方学者通过对族群现象的探讨,打破了客观界定的学术传统,转向以群体的主观认同来界定民族。由此产生了主观认同的两大理论:工具论和根基论。

笔者曾经对“奚族”含义的探讨便是以客观文化特征对其进行界定的。这一方法具有较强的可操作性,但忽视或低估了奚人在主观上的自我认同,以及奚人在生存资源遭到激烈竞争的形势下调整主观认同和重构族源的行为,更没有尝试分析客观文化特征在族属认同中所起的作用。这就导致了对“奚族”的界定不是很准确。鉴于此,对“两蕃”的界定,既要考虑对民族具有塑形作用的客观文化特征,也要考虑真正能够将一个民族与其他民族区分开来的主观认同。

共同语言、共同文化等是界定民族的客观标准。这些客观文化特征是外在的与显性的,比较容易为人所观察与理解,是界定民族的重要依据。虽然唐代的奚与契丹是两个独立的族体,但在活动地域、经济方式、语言、文化习俗等方面具有共性,这就为将它们界定成“两蕃”提供了客观标准。

奚与契丹有着共同祖先,甚至本是同一部,后来各有族号,遂分背为两个民族。二者在分背前,自然是聚居在同一地。自北魏初分背至唐代,奚与契丹各有居地范围,虽然时有变迁,但二者驻牧地始终相邻,构成了一个共享的整体区域。这一区域的大致范围为:东至下辽河以西,南抵长城以北、燕山山地,西邻达里诺尔湖,北括西拉木伦河流域,即考古学研究上通常所谓的辽西地区。从地理环境和气候上来看,辽西地区属于一个相对独立的区域。在这一区域内,奚与契丹各自的居地此消彼长、你进我退,直到契丹占据整个辽西地区。可以说,奚与契丹有着共同地域,二者始终被牢牢地捆绑在一起。奚与契丹以辽西地区作为共同地域,使得它们生活在大致相同的生态环境内。大致相同的生态环境,造就了大致相同或相似的生业方式。奚与契丹最初寄居于宇文部,当以游牧、畜牧业为主。自二者逃匿于松漠之间后,渐渐有了粗放型的农业,至唐代二者农业得到了较大发展,但畜牧业仍为其主要生业方式。渔猎采集业一直是二者重要的辅助性生业。此外,二者手工业也有一定规模,尤其是奚人的造车业,所造奚车在唐开元天宝年间已经流行于长安城。相同的生态环境和生业方式,又造就了奚与契丹大致相同的语言、生活方式与风俗习惯等。

概言之,奚与契丹拥有着几项共同的客观文化特征。这是笔者试图将二者界定为一个形成中的民族共同体的重要依据。但从民族发展的实际情况来看,同一地区内可能杂居着不同民族属性的群体,它们可能从事着相同的生业方式。虽然语言能够成为区分“我族”与“他族”的标志,但不同民族操同一种语言的现象也是屡见不鲜。所以,以客观文化特征界定与区分民族是有局限性的。西方学者针对这种局限性,提出以民族成员的主观认同来界定民族的观点。主观认同源自民族成员内心情感,有时要比客观文化特征更能区分“异”与“己”,成为界定民族的一种新手段。

主观认同理论对于“两蕃”的界定具有重要意义。可惜的是,古代文献中几乎没有关于奚与契丹认同的直接记载,仅能从二者族名的自号和相关史料中,钩沉出其主观认同的一鳞半爪,从中窥探奚与契丹在族属上的相互认同(详见下文)。

上文从主客观两个方面分别对“两蕃”进行了界定。但这两个方面并非对立的,而是统一的。从主观论角度看,一个民族的形成是其成员集体认同,即成员们在主观上对相同的社会与文化身份的获取与认可的结果。主观认同在本质上是族众的一种具有特殊含义的意识活动或心理倾向。它不是凭空产生的,而是与该民族的客观文化传统密切相关。实际上,主观认同往往会外化为族众的具体社会行为和客观文化形式。例如,同一民族的成员往往聚群而居,拥有大致相同的经济生产方式、建筑、服饰、语言、风俗和祭祀仪式等。客观文化特征一旦形成,又与民族形成难以割舍的内在联系,在无外力强制改变现状的情况下,为族众世代继承和沿袭,并且又能反向地融进族众的思想意识之中,再次内化为一种民族情感或族属认同。

总之,无论是客观文化特征方面,还是主观认同方面,奚与契丹都存在着千丝万缕的联系,并且自唐代起二者为了维持自身利益和应对生存压力,它们的关系日益密切,以至于时人视其“递为表里”,它们自己也认可双方“实一国也”。由此可见,“两蕃”作为唐代奚与契丹的合称,实质上代表了二者再度融合与趋于形成一个独立民族共同体的历史进程。

二、两蕃族属认同的构建

虽然主观认同被一部分学者认定为一个民族共有的根基性情感,但它同样具有很强的“工具性”,有时会随着社会环境的改变而改变。可以说,任何一个民族的演进过程中都存在着对其族属认同的建构、维持和强化,当其生存状况或外部压力发生变化时,可能会重构其族属认同。这一点在两蕃身上也有着显著体现。两蕃由合而分到再合的民族共同体发展历程,实际上伴随着其族属认同的三次调整与构建。

正如前文所言,奚与契丹最初依附于宇文部,实为一体。但史籍均是从第三者的角度讲述了奚与契丹乃宇文部之遗落者,并没有任何文献记载奚与契丹曾自称宇文部人。在奚与契丹依附于宇文部时,其族属认同是难以知悉的。在二者脱离宇文部后,其族属认同才见载于史籍。

史籍所载两蕃第一次族属认同构建,发生于4世纪晚期。这次认同构建的标志便是各自有了族名。《新唐书·奚传》载:“奚亦东胡种,为匈奴所破,保乌丸山。汉曹操斩其帅蹋顿,盖其后也。元魏时自号库真奚,居鲜卑故地。”“库真奚”即库莫奚。稍晚一段时间,契丹也有了族名。《新唐书·契丹传》载:“契丹,本东胡种,其先为匈奴所破,保鲜卑山。……至元魏,自号曰契丹。”《资治通鉴》胡注:“契丹本东胡种,……后自号曰契丹,种类繁盛。”《辽史·世表》亦载:“契丹国在库莫奚东,异族同类,东部鲜卑之别支也,至是始自号契丹。” 关于二者的自号有以下几点需要解析。

首先,奚与契丹自号发生在脱离宇文部并逃匿于松漠之后。自号的目的显然与宇文部溃亡,二者失去依附,丧失民族归属感有关,同时也是为了撇清与宇文部之关系,以免因宇文部残余身份而遭到拓跋鲜卑等势力的打击。这种现象在历史上并不鲜见。东汉时期,北匈奴被击溃西迁,所残留者十余万落,就重构了族名。如《后汉书·乌桓鲜卑列传》载:“和帝永元中,大将军窦宪遣右校尉耿夔击破匈奴,北单于逃走,鲜卑因此转徙据其地。匈奴余种留者尚有十余万落,皆自号鲜卑。”这自然是因为鲜卑崛起,北匈奴残余部落欲借其以自保。

其次,奚与契丹的自号与其试图构建或重构族属认同有关,或者说自号就是奚与契丹构建其族属认同的关键步骤。因为“库莫奚”与“契丹”两个名称明确地带有追忆族源的意思。

日本学者白鸟库吉认为:“库莫奚三字,乃蒙古语Komaghi或索伦语Khomuge之对音,大抵此民族之住地多沙漠,因而得名也。”故“库莫奚”三字为“沙土”之意。这一说法因奚人居地多沙地也颇得一部分学者的认同。然至隋代,库莫奚始简称“奚”,不得不使人怀疑“库莫奚”是一个组合词,“奚”才是其族称之根本。正如爱宕松男所言:“奚为族名基体,库莫或库莫也不过是修饰词或限定词而已。” 少数民族在其族名之前加缀与其生活环境或生业方式等有关的修饰词,以示自己与族内其他部落之间的差别,是常见的民族学现象。如羌族内有“勒姐羌”与“卑湳羌”之分支。这两支羌人部落是因居于“勒姐溪”“湳水”之畔而得名。显然“勒姐”“卑湳”都是“羌”的修饰词,从而使得这两支羌人能够将自己与别的羌人部落区分开来。“库莫”作为修饰或限定词,可能具有沙漠、沙地之意,用以修饰族名“奚”,表示其为一支居住在沙漠或沙地中的奚人。当然,“库莫”本义是否如此并不重要,重要的是这个自号出现了族名“奚”。它透露了一个核心的信息,即北魏时期的奚人认为自己是“奚”的一部分。“库莫奚”作为奚人的自号,强调了自己的族属——奚,实质上就是奚人对自己祖先的追忆与构建。在奚人没有文字的情况下,这种构建可能来自口耳相传的祖先传说,有一定可信度。

关于“契丹”的含义,一般认为是“镔铁”之意,此外还有“切断”“刀剑”“寒冷”“领地”等不同的观点。日本学者爱宕松男从语源学角度,对“契丹”的原意进行分析,颇有创见。他认为“契丹”是由“奚丹”转化而来,契丹(kitan)的原义当为“类似奚人的人”或“杂处于奚人中间的人”。这一观点比较符合契丹最初就是与奚人聚居杂处的史实,较为可信。

契丹人自号“契丹”,即“类似奚人的人”或“杂处于奚人中间的人”,一方面是对其脱离库莫奚,成为一个独立族体的宣称;另一方面又保存了契丹与奚之间的渊源关系,有利于维持和强化当时契丹族众的主观认同,还可以潜在地引导族众树立新的群体意识。总之,“库莫奚”与“契丹”的自号实质上是重构族属认同,有利于加强成员内部的团结与凝聚力,共渡难关。

最后,奚与契丹的自号有先后之分。宇文部遗落者逃匿于松漠之间,原无族称,或有族称却未被载入史籍。这支遗落者出于生存的需要,构建或重构了族属认同,自号“库莫奚”。北魏初,因库莫奚被拓跋鲜卑击溃,其内部的一支人群由西拉木伦河上游逃亡至中下游,同样出于生存需要而调整族属认同,自号“契丹”。自号的产生显示出奚与契丹本为一体,后来才分背,各自走上民族共同体独立发展的道路。

奚与契丹的第二次族属认同构建始于隋唐。族属认同的本质是区分“我群”与“他群”,所以它具有强烈的排他性。库莫奚与契丹经过北朝时期的独立发展,民族意识得到强化,因而出现了相互排斥性。隋代,库莫奚开始简称“奚”。这一变化恐怕不仅仅是为了称谓的简便,似乎还与库莫奚人刻意强调他们才是“奚”有关,以排除试图加入“奚”阵营中来的“他者”,例如契丹。上文已经指出,“契丹”原意可能是“类似奚人的人”,即契丹人也自认为是“奚”的一部分。从奚与契丹居地范围变迁来看,隋代恰逢契丹从大凌河流域迁回西辽河流域,而奚人大规模南迁至滦河流域。这种居地范围的变迁,极可能暗示了二者之间发生过激烈的冲突。库莫奚在契丹的逼迫下,为了强化族属认同,凝聚族内团结,更是为了将契丹排除在“奚”的认同之外,可能才简称“奚”,以造成一种他们才是“奚”之主体的印象。奚人族称的变化仅是其族属认同上的一次微调,并非该时期两蕃认同调整的主流。

隋唐时期,两蕃与中原王朝的联系进一步加强,尤其是两蕃内附,被唐王朝纳入羁縻统治,在其境内设立府州县的建置后,两蕃的统治阶层产生了融入华夏体系的想法。两蕃由此开始了“祖系炎黄”的新一轮族属认同和祖先重构。

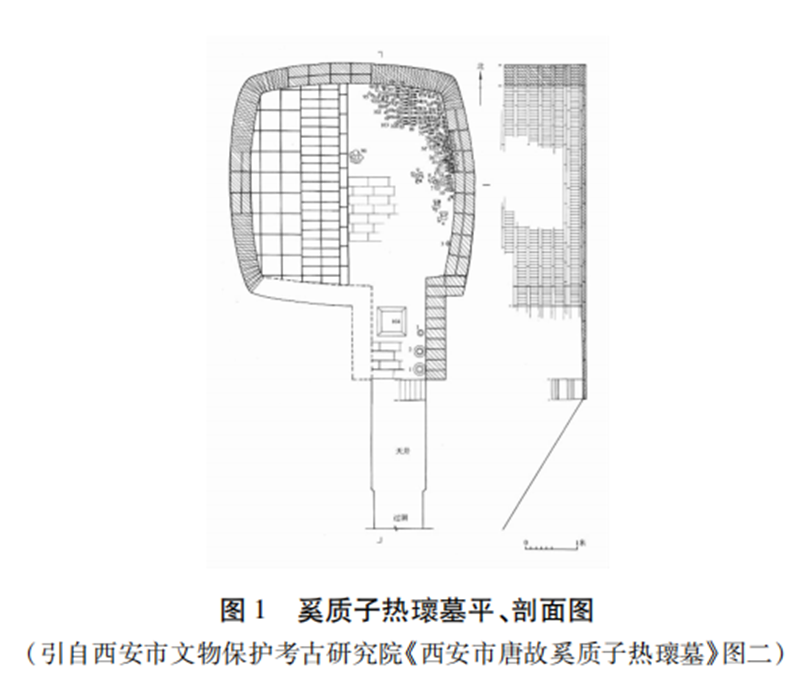

唐代奚质子热瓌墓志(图1)载:“原夫轩丘有子,朔垂分王,代雄辽碣,厥胤繁昌。”“轩丘”当指黄帝,即将奚人始祖追溯为黄帝。《辽史·世表》云:“考之宇文周之书,辽本炎帝之后,而耶律俨称辽为轩辕后。俨志晚出,盍从周书。盖炎帝之裔曰葛乌菟者,世雄朔陲,后为冒顿可汗所袭,保鲜卑山以居,号鲜卑氏。既而慕容燕破之,析其部曰宇文,曰库莫奚,曰契丹。契丹之名,昉见于此。”契丹祖先则被追溯为炎帝。这种关于祖先的记载,可能出自族内成员自己的构建,也可能是当时或后世其他民族的构建。以奚为例,热瓌墓志文将其祖先构建为黄帝,一种可能是部分上层奚人渴望融入中原文化体系中,故需要重新构建祖先,将自己祖先追溯为华夏族系的某一位先祖。另一种可能是唐王朝对热瓌祖先进行构建,希望将这种构建植入奚人的观念中,以图拉拢、感化和控制上层奚人。但不论如何,两蕃上层的确存在着这种新的族属认同,并且可以从其葬制葬俗的变化得到印证。

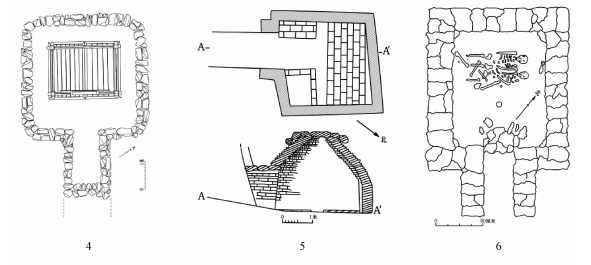

目前考古发现的最早一批两蕃墓葬大致为8世纪上半叶,包括奚质子热瓌墓(730)、契丹王李过折墓(766)与李府君夫妻合葬墓(开元年间)等,基本上都属于中原化的墓葬形制。考古发现的一批唐晚期小型契丹墓葬,虽然墓葬形制、葬式葬具与随葬品等带有鲜明的民族色彩,但同样体现出了中原文化因素(图2)。事实上,两蕃由传统树葬习俗转向土葬,本身就是中原化的一种体现。两蕃葬制葬俗的中原化正是其努力融入华夏体系的真实体现。两蕃的第二次认同调整最初始自上层社会,缓慢向下层社会渗透,并且与传统的族属认同并存,相互交织在一起。虽然未能成为唐代两蕃的主要族属认同,但这毕竟是两蕃主动融入中华民族“多元一体”格局的开始,所构建的“祖系炎黄”的观念潜移默化地影响了族众的心理认同,为辽代以降两蕃最终融入中华民族奠定了思想基础。

两蕃的第三次族属认同调整开始于唐末。随着契丹崛起,奚人居地和生存资源不断被契丹蚕食,面临着举族役属的危机。在这种形势之下,奚人一改隋唐时排斥契丹的做法,主动调整族属认同,将契丹认同为“我群”,以缓解当时所面临的生存压力。契丹同样需要调整族属认同,以取得奚人的依附与支持,为统一北方草原地区清除一大障碍,增添新的军事力量。

唐天复元年(901),耶律阿保机讨奚部,派耶律曷鲁游说奚首领术里。曷鲁曰:“契丹与奚言语相通,实一国也。我夷离堇于奚岂有輘轹之心哉?汉人杀我祖奚首,夷离堇怨次骨,日夜思报汉人。顾力单弱,使我求援于奚,传矢以示信耳。”术里感其言乃降。“这一事件可以看作是奚与契丹共同重构或重申了族属认同。这次重构既以两蕃的共同语言和祖先记忆等文化传统作为依据,又以现实利益为基础,同时也与二者在唐代的不断融合有关。” 两蕃最终形成的“实一国”的认同,为奚人在辽朝取得等同于契丹各部的社会政治地位和两蕃进一步深化融合奠定了基础。

两蕃生活在生态环境相对脆弱、物质资源比较匮乏的燕北山地与西辽河流域,周围又环伺着强大势力,这就使其生存压力极大。为了获取生存资源和契机,两蕃不但要不断更换依附的对象,还要适时地调整或重构族属认同。正是因为这种主观认同上的构建与重构,才使得奚与契丹由合而分、分而再合,同时又不断地与周边民族融合,尤其与汉族融合,最终融入中华民族“多元一体”大格局中。

三、两蕃融入中华民族“多元一体”的历史进程

4世纪后半叶,两蕃作为宇文部之遗落者逃匿于松漠之间后,势单力薄,尚以自保和获取生存资源为要务。它们构建或重构了自己的族属认同,以此加强族内的凝聚力,并表现出对中原王朝及周边民族政权的排斥性。所以,在对外关系上,主要表现为掠夺与被征讨,与外界的经济文化交流极少。

大致自5世纪初起,两蕃新构建的族属认同应该已经为族众所普遍接受,族内趋于稳定,经过繁衍生息,各自人口增长,部落增多,进入了部落联盟阶段,并且牢牢地占据了西拉木伦河流域。自此,两蕃开始与中原王朝及周边政权交往,如库莫奚与契丹皆降于北燕,与之交市,并频繁地向北魏、东魏与北齐朝贡。两蕃向中原王朝及周边民族政权出售与朝贡马匹、毛皮等,以换取自己所缺的生活物资,也因此接触到了中原地区的先进文化与先进技术,并逐渐接受之。两蕃由此开始了融入中华民族“多元一体”格局的历史进程。

6世纪末至7世纪初,随着隋唐大一统的确立,奚与契丹争相内附,贡献方物。唐朝在奚与契丹居地内分别设立饶乐都督府与松漠都督府,府辖若干州,州下设若干县,对两蕃实行羁縻统治。两蕃被正式纳入中原王朝统治版图中。两蕃与中原王朝的联系得到空前的加强,在政治、经济、文化与军事等方面都有不同程度的交流。两蕃社会得到快速发展的同时,游牧文化色彩日益减弱,中原化色彩逐渐增强。由于所受中原先进文化影响的加深,两蕃表现出对中原文化的强烈向往,甚至上层社会主动调整主观认同,试图加入华夏体系。

西安市奚质子热瓌墓是目前发现的年代最早的奚人纪年墓(730)。该墓为单室砖墓,带长斜坡墓道与天井,墓室四壁绘制壁画。出土残存器物103件,包括陶罐、陶俑、瓷罐、鞍马、骆驼、鸡、狗、猪等,以及墓志一盒。该墓在墓葬形制、葬制葬俗、随葬品、壁画等方面与唐朝两京地区墓葬基本上相同,显然是奚人上层接受中原文化的体现(图3)。热瓌墓志铭则透露出更多的奚人上层社会中原化的信息。志文云:“原夫轩丘有子,朔垂分王,代雄辽碣,厥胤繁昌。”该墓发掘者释读为:“轩丘指黄帝,《史记·五帝本纪》云:‘黄帝居轩辕之丘’。朔垂泛指北边远地区,辽碣指辽东和碣石一带。据此则奚国族出于轩辕黄帝,其一子分王于朔垂地区,后代雄踞辽东和碣石一带,于是子孙繁衍昌盛。” 奚人乃轩辕之后是不可信的,其用意与多数古代游牧民族标榜自己系出上古圣王是相同的,即构建自己族源出于华夏族系的舆论,借此提高己族的身份与地位,以求融于华夏体系,或为其所认可。志文又云:“遽参衣缨之列,早渐华质之风。”该语说明了上层奚人早在开元年间以前就已经开始中原化。他们不但试图构建奚人源出轩辕黄帝的心理认同,而且改穿华夏民族的服装,力图在服饰上也能染“华质之风”,以具体可见的实际行动加入“衣缨之列”。其他几座两蕃墓葬,如北京市房山区李府君夫妇合葬墓与西安市契丹王李过折墓等,也基本上属于唐墓风格。由此可见,至唐开元年间,两蕃上层的中原化已经渐成趋势。

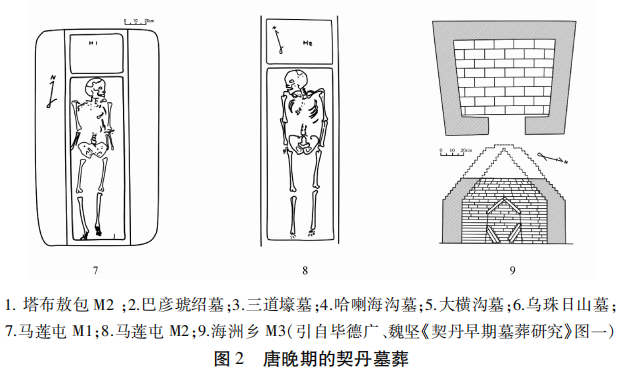

事实上,唐代奚人不但在服饰与葬制葬俗上倾向中原化,在日常生活的诸多领域也渗透着中原文化因素。李商隐在《为荥阳公贺幽州张相公状》中道:“伏以北边诸虏,最强者奚,车帐既杂于华风,弓戟颇窥于汉制,马牛衔尾,羔骆交蹄。”奚人所造车帐适合草原地区游牧使用,但仍融入了中原的文化因素,如车顶凉棚、轿形车厢、帷幄流苏等(图4)。这些细节无不说明了两蕃对中原文化的认可与接纳。

在两蕃主动融入华夏体系的同时,唐王朝也表现出对其接纳与认可的态度。唐王朝不但赐两蕃首领为“李”姓,且唐玄宗朝多次向两蕃赐婚。虽然其目的是“两蕃归我,因用御边”,但对两蕃及其文化的接受是毋庸置疑的。如奚人所造之车备受唐人喜爱,以至于“开元、天宝中(奚车)渐至京城……京城奚车、兜笼,代于车舆矣”。再如唐人爱穿胡服,“男子衣而靴,如奚、契丹之服”。

唐朝在两蕃地区设置州府进行羁縻统治,加强了两蕃与中原地区之间的联系,促进了唐与两蕃之间的双向文化交流,加速了两蕃社会的全面发展,加快了两蕃融入中华民族“多元一体”格局的历史进程。

10世纪初,契丹建立辽朝,将北方草原地带的各民族全部纳入辽朝的统治下。虽然辽宋之间再次形成了南北朝并立的局面,但民族与文化的融合并未被阻隔,相反两蕃及其文化融入中华民族与中华文明的进程加速了。

在生业上,唐代两蕃农业已有一定程度的发展,在呼斯淖、西水地与哈喇海沟等契丹早期墓葬中,发现了铁臿、铁铲等农业生产工具和黍类农作物遗存。进入辽宋时期,两蕃农业得到快速发展。辽代两蕃墓葬出土大量的农业工具,包括犁铧、耥头、犁镜、镐、锨、锄、镰等。种植的作物种类增多,包括穄、糜、黍、桑、麻、粟、稻等。

在居住与饮食结构上,随着两蕃生业方式的变化,其饮食结构也发生大的改变。基本食物可分为肉类和谷物类。肉类主要有羊、牛、猪、鸡、野生动物等。谷物类有粥、汤、饭、干粮、饼和甜食等。粥的种类又有糜粥、粱粥、乳粥等。唐末以前,两蕃过着居毡帐,随逐水草,食肉和奶酪,衣动物皮毛的生活。唐末辽初以来,两蕃开始营造聚落,建城池,上层兴建宫室府邸,下层住板屋草庵,俨然一副农业定居的生活场景,形成了农牧交融的生活方式。

在文化上,两蕃普遍学习中原文化。即使契丹创立了自己的文字,汉字应该仍是两蕃常用的文字。内蒙古宁城发现的大王(奚王)记结亲事碑就是用汉字书写的。至于通晓中原文化的奚人或契丹人,不胜枚举。如辽太子耶律倍的中原文化造诣极高,奚王萧蒲奴“涉猎经史”, 奚人萧乐音奴“貌伟言辨,通辽、汉文字,善骑射击鞠,所交皆一时名士”等。从考古上看,虽然辽代城市的结构布局、建筑及各类设施带有鲜明的草原文化特征,但整体上仍属于中原地区城市风格。契丹墓在形制、装饰、葬具葬俗、随葬品等方面也表现出浓郁的中原色彩。

有辽一代,奚与契丹相互融合,“两蕃”进一步向着一个独立民族共同体发展,同时两蕃与汉族及周边各民族的融合加速,成为两蕃融入中华民族“多元一体”格局的关键时期。辽亡后,奚与契丹解体,“两蕃”融合的进程最终被终止,但二者与汉族的融合仍在继续。金元时期,两蕃基本上融入汉蒙等民族当中,成为中华民族的一个重要基因来源。

原文发表于《中华民族共同体研究》2023年第5期